Mi Judería

Igual que a mi pueblo y a mis gabarreros los cito en posesivo, al nuevo barrio de Segovia que ahora me acoge, en el otoño de mis días, también: mi Judería. No porque sea mía, sino porque yo ya soy de ella, por espacio y sentimiento.

Desde hace unos años, en mi camino entre la sierra y el mar, vivo en la callejuela que llaman del Rastrillo, hechizado por el embrujo que guarda este laberinto empedrado y contagiado por la esperanza de una novela sencilla sobre los desterrados, Yuda.

Me gusta entrar en mi barrio por la puerta de San Andrés. Saludo al maestro Marazuela, tuerzo a la derecha y me pego a la muralla para subir la cuesta; dejo a un lado la escalinata de Gil de Hontañón, el maestro cantero que levantó la iglesia de mi pueblo, y pronto, a mi derecha, me saluda el guardián de la Judería, San Miguel Arcángel, según ajusticia con una lanza a Lucifer, con forma de dragón; lo esculpió en suave relieve el artista Joaquín Vaquero Palacios, sobre la fachada ocre de su caserón; ahora, lo cuidan Lola y Rafa, una pareja culta e ilustre.

En el siguiente palacio blasonado vivió Castellarnau, aquel ingeniero de montes humanista, que abrazaba con pasión a los pinos del Guadarrama. Por su puerta entra y sale Javier Giráldez, que nunca pasa desapercibido, por su singular aliño indumentario. En el jardín interior hay un cedro increíble, que admiro desde mi terraza. Juraría que también residen en el inmueble algunos estudiantes de la IE, por los ruidos que hacen y por los embalajes y muebles rotos de IKEA que tiran junto a los buzones de los contenedores soterrados de la calle San Geroteo. En la pandemia montaron tales saraos que una noche tuvimos que llamar a la Policía Municipal. Funcionó.

Para llegar a mi casa, me cuelo a la derecha por la calleja del Rastrillo. En mi estancia vivió un otorrino adaptado a su tiempo, que doraba su frente cara al sol del mediodía, según se cuela por el ventanal, desde el valle del Clamores; de él conservo un disco dedicado de Ismael y una pajarita azul (la capa ya no está); también la habitó un poeta local, que divulgaba violetas por los micrófonos de Radio Segovia, y un titiritero ingenioso, cuya obra sigue llenando a Segovia de marionetas y turistas, por primavera. Nobleza obliga.

Ya lo veis, la plazuela del Rastrillo tiene arte y gracia, que hasta Paco del Caño nos trae música popular cuando puede; algunos vecinos recuerdan, con grata sonrisa, la divertida máquina fotográfica, de efectos oscuros, de Benito «el Bollero», y su pesada piedra de afilar cuchillas de afeitar, pero esas historias ya os la contaré otro día con más detalle, junto a mis charlas con Paquito Santamera, el zapatero remendón que se ha ido a pasar unas vacaciones indefinidas a la residencia Sacerdotal.

Cuando llueve, baja un arroyo inevitable por las empinadas costanillas de San Frutos, Santa Ana y Barrionuevo; si hay verbena en la plaza Mayor, aunque no llueva, también surge un riachuelo de aguas menores y mayores, obviamente más pequeño, que convendría evitar.

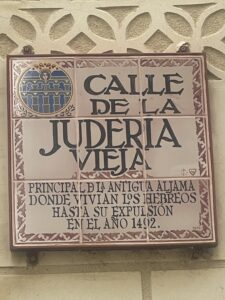

Sigo mi camino por Judería Vieja y, si la segunda puerta de los impares está abierta, me cuelo, es el taller alfarero y laboratorio literario de mi «hermano» Ignacio; él es Sanz y soy Saiz, pero la pasión común de escribir nos hace hermanos. Rebosa magia fecunda, el puñetero; en media hora, es capaz de embarazarme de cuatro cuentos y una novela.

Luego, a veces entro en la capilla de la Adoración, con la novela de «La Virgen de los sicarios» en la cabeza. Su autor, Fernando Vallejo, huyendo del ruido infernal de Medellín, se refugiaba en una iglesia «para oír el silencio de Dios». Yo busco a San Antonio de Padua, el de los pajaritos, que era el santo predilecto de mi madre Josefa (muy pedigüeño, pero cumplidor, según ella), y de mi amigo cura Juan Pérez. La Adoración siempre está abierta, siempre hay alguien rezando. ¡Qué silencio, qué paz!

Más adelante, en los impares, sobre una puerta carretera de hierro, había dibujado un corazón grande, con una apasionada declaración de amor, escrita con esmero. Arte urbano y literatura de la Segovia romántica, que el tiempo ha borrado. Conservo la fotografía.

He dejado para el final mi visita a la casa de Abraham Seneor (1412-1493), que en la actualidad acoge al Centro Didáctico de la Judería, con museo y actividades sobre la cultura sefardí. Una vitrina expone una pequeña escultura en bronce, dedicada «a los que sufren», y varios ejemplares en cuero de Yuda. Ambas obras son de José Antonio Abella.

La lectura de este breve texto (95 páginas), editado por la Tertulia de los martes, Caja Segovia, 1992, y reeditado en 2014 por Isla del náufrago, reforzó mi piedad por el pueblo judío, víctima de aquella expulsión, en 1492, y del Holocausto, en el siglo XX.

Con similar sentimiento, clamo ahora contra la masacre que el gobierno de Israel está infringiendo al pueblo palestino en Gaza.

Defendamos la paz y la vida, «que está tierra cayó en manos de unos locos con carné». Ojo por ojo, y no quedarán ni los niños.

Yuda es un canto de fe y de amor a la humanidad, sin hueco para el rencor ni la venganza. Esa es mi Judería.